Spécial complot : les Celtes - Entre Orient et Occident : le mythe des origines dans les textes bretons

Source : Joseph Rio, « Entre Orient et Occident : le mythe des origines dans les textes bretons », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [En ligne], 115-2 | 2008, mis en ligne le 30 juin 2010, consulté le 02 janvier 2024. URL : http://journals.openedition.org/abpo/327 ; DOI : https://doi.org/10.4000/abpo.327

Ce ne sont pas les souvenirs des immigrés bretons établis en Armorique qui ont décidé les chroniqueurs du Moyen Âge à écrire les origines de la Bretagne et des Bretons. Si, au cours des siècles – du ixe au xixe siècle – clercs, historiographes et érudits ont prôné tour à tour Troyens, Romains, Gaulois, Celtes, Phéniciens, comme ancêtres des Bretons, leur conception fut grandement stimulée par des constructions historiographiques et/ou des modèles antérieurs, voire contemporains, modèles culturels provenant principalement de l’Antiquité gréco-latine, de la Bible, d’autorités patristiques et d’humanistes renaissants.

En Bretagne, quelques auteurs et chroniqueurs ont, dès le haut Moyen Âge, comme dans d’autres nations européennes, écrit une histoire de leur pays, affichant la conscience qu’ils avaient d’une identité bretonne. Certains, répondant aux prétentions du pouvoir ducal et de la noblesse féodale, lui donnèrent des origines troyennes. Cette invention historiographique qui a construit le premier imaginaire mythique de la nation bretonne, se légitimait par la référence au modèle antique, alors base de toute autorité intellectuelle. Au cours des temps, cette insolite fabrication a changé de contenu – les Gaulois/Celtes ont pris la place des Troyens – mais elle ne s’est pas défaite de projet idéologique. Si, jusqu’au xvie siècle, le récit des origines contribua principalement à servir les intérêts du duc, à partir du xviiie siècle, il fut corrigé, recomposé, pour prouver les origines celtiques des Bretons et célébrer ce « peuple » que certains virent comme l’héritier privilégié de la langue et de la culture des Celtes. Ainsi, s’est constitué pendant un millénaire, un corpus étendu de récits historico-légendaires et d’ouvrages savants révélant une mémoire originelle spécifique à la Bretagne, fondée sur une conception ethnico-linguistique de la nation.

Les travaux menés au cours de ces dernières décennies par Bernard Guenée, Colette Beaune, Pierre Nora, Suzanne Citron, etc., ont analysé les constructions historiographiques produites par l’imaginaire national français, monarchique et/ou républicain. Cet imaginaire mythique, écrit Colette Beaune, n’a eu « d’existence que dans les esprits et dans les cœurs », mais « les croyances partagées, sont des éléments impalpables et pourtant décisifs de l’histoire. […] La nation, comme tout homme, a besoin de racines. Seul ce qui a été a valeur de référence ».

Qu’a donc été en Bretagne la construction spécifique relative aux origines ? Cette communication va reprendre certaines conclusions auxquelles j’étais parvenu dans une recherche antérieure. Dans un premier temps, je m’attacherai à comprendre les cadres conceptuels dans lesquels s’est réalisée l’écriture de ces différents récits des origines au xvie siècle, puis au xviiie, en fonction même du renouvellement du savoir historique. Il s’agit de rendre compte du décalage entre les réalités historiques incontestables et la construction idéologique.

Par ailleurs, un des buts de ce colloque est d’étudier « l’invention d’un patrimoine dans l’Ouest de la France » ; aussi, dans un second temps, un examen succinct de quelques interprétations de lettrés et d’antiquaires du xviiie siècle et du xixe siècle, relatives à l’origine des dolmens et menhirs, permettra-t-il de comprendre en quoi le mythe des origines – jusque dans ses erreurs – a favorisé la prise en considération de cet héritage monumental dans la constitution de ce patrimoine.

Mais, comme il avait été convenu, cette étude n’ira pas au-delà des premières décennies du xixe siècle, moment où les connaissances objectives acquises de fouilles archéologiques plus scientifiques, le travail des historiens positivistes, des sociétés savantes, la réception des théories de Worsaae, ainsi que le développement de la linguistique, commencèrent à mettre en question les fabrications historico-mythiques du passé.

Mythes d’origines des Bretons : entre Rome et l’Orient biblique

Avant de préciser l’impact des constructions historiographiques sur les premières interprétations archéologiques, il nous faut rappeler leur histoire, les textes qui ont permis leur élaboration, et les contextes culturels, politiques ou idéologiques dans lesquels leurs auteurs les ont conçues.

Premier mythe : les origines troyennes

La première théorie des origines bretonnes que l’on connaisse est celle des origines troyennes. Elle a fonctionné pendant plus de six siècles, du ixe au xvie siècle.

Dès le haut Moyen Âge, en effet, plusieurs textes affirmaient que l’ancêtre fondateur du royaume breton était Brutus, Romain descendant d’Énée le Troyen, qui aurait abordé dans l’île d’Albion, alors déserte, à laquelle il aurait « donné son nom » et qu’il aurait « peuplé de sa descendance ».

Les principaux écrits qui relatent cette légende sont l’Historia Brittonum, du ixe siècle, attribuée à Nennius, à laquelle s’ajouta, à partir du xiie siècle, le texte-source de Geoffroy de Monmouth, l’Historia regum Britanniæ, (1136) qui développa et structura les données sommaires de l’Historia Brittonum, donnant une version complète de l’épopée légendaire de Brutus. Dès lors, elle allait s’affirmer comme la référence historique incontournable.

L’une des principales sources des concepteurs de ce premier récit des origines fut l’Énéide de Virgile. Ce poème épique apprécié dans les monastères du haut Moyen Âge était alors considéré comme la seule référence historique en matière d’origine des nations.

Les mentalités des élites politiques et culturelles du Moyen Âge étaient telles qu’elles pensaient qu’une nation, une ville, ne pouvaient exister sans un fondateur, sans une histoire prestigieuse ; il fallait au besoin l’inventer. L’Énéide fournissait un modèle, le schéma d’une démarche à suivre. Ayant fui Troie en flammes après le sac perpétré par les Grecs, Énée devint, au terme d’une étonnante odyssée maritime, roi du Latium (Planche1) ; après avoir vaincu les principaux chefs qui voulaient empêcher l’établissement d’un étranger sur leur sol, il obtint en mariage Lavinia, la fille du roi Latinus, fonda Lavinium, la future Albe d’où, d’après la légende, étaient venus les Romains. L’exilé troyen, par sa descendance, aurait donc été aux origines de la fondation de Rome, « siège de l’empire du monde ».

À la lecture de Virgile, quelques clercs ou laïques bretons du ixe siècle, admirateurs de Rome, durent imaginer pour leur patria une fondation identique à celle de la capitale de l’Empire et de la Chrétienté. Ils établirent une filiation plausible entre l’illustre fondateur de Rome et leur nation naissante. Au Moyen Âge, l’éponymie était censée dire l’origine d’un peuple ; le jeu de mots entre le nom du héros Britto, Britus ou Brutus et le nom de peuple des Bretons, Brito, Britones dut influencer cette construction imaginaire.

Ainsi, Brutus, petit-fils d’Énée né en Italie, fut exilé vers l’âge de quinze ans, pour avoir tué son père par inadvertance lors d’une partie de chasse. Après une longue errance en Méditerranée avec des compagnons d’infortune, comparable à celle de son aïeul, il aborda dans l’île de Loegetia où la statue de la déesse Diane lui répondit que, par-delà la Gaule et au milieu de la mer, une île déserte de l’Océan était prête à les recevoir. « Cherche à atteindre cette île qui sera votre séjour à jamais, lui dit-elle, tes descendants y trouveront une nouvelle Troie, une race royale y naîtra de ton lignage, race qui soumettra toute la terre3. »Obéissant à la prophétie divine, Brutus poursuivit son périple en direction de l’Occident, parvint avec ses compagnons dans l’île déserte d’Albion où il fonda le royaume breton et donna son nom et sa langue aux habitants de l’île.

Cette première légende de fondation, conçue comme une paralipse du texte virgilien, associant Troie et Rome dans un double héritage antique,fixait donc les origines spécifiques, exogènes et prestigieuses de la nation bretonne.

Les Bretons rattachés à la Genèse

Le premier récit brutien était, dans sa conception, essentiellement païen. L’Historia Brittonum signale une autre tradition4 rattachant Brutus à la Genèse. Il serait descendu de « Hessitio, fils d’Alain, de la race de Japhet. […] D’Hessitio [seraient] nés Francus, Romanus, Britto et Alamannus ». La source en était saint Jérôme qui assimila Brutus à Britto5. Dans cette prestigieuse généalogie éponymique, il est remarquable que les Bretons aient pris place, dans une hiérarchie symbolique des nations, aux côtés des Francs et des Romains.

Mais cette tradition qui faisait remonter l’origine des Bretons à la race de Japhet n’eut guère cours au Moyen Âge ; le xvie siècle lui redonna vie mais dans un autre régime d’historicité. Le rattachement à une romanité politique semblait plus « orthodoxe » que le rattachement aux origines bibliques.

Une figure archétypale, Conan Mériadec

Il est dans l’œuvre de Geoffroy de Monmouth, une autre figure des origines qui fonctionna en double à côté de celle de Brutus pendant tout le Moyen Âge, c’est celle de Conan Mériadec. Ce personnage venu d’outre-Manche, revendiqué par la noblesse féodale, vers les xie-xiie siècles, comme le fondateur du premier royaume breton armoricain, l’aurait constitué avec la volonté politique de créer « une seconde Bretagne » et « de la peupler uniquement de Bretons. » Complice de l’empereur Maxime dans sa conquête du continent, à la fin du ive siècle, ce guerrier violent aurait massacré tous les indigènes gaulois mâles de la péninsule « qui étaient encore païens », avant de la repeupler de « sa race », c’est-à-dire en faisant venir de l’île des guerriers et de futures épouses pour ses soldats6.

Ce conquérant ambitieux ne venait pas d’un lointain ailleurs comme Brutus. Figure archétypale aux racines insulaires, aux principes politiques ethnicistes, il fut adopté par la noblesse féodale guerrière qui se constituait dans le duché et avait besoin d’ancêtres illustres, d’armoiries et de blasons pour se légitimer. Sa mythologie complétait celle de Brutus.

Un légendaire historicisé

Au cours des siècles suivants, les figures identitaires de Brutus et de Conan Mériadec confortèrent la spécificité politico-culturelle du duché, légitimant les ducs et les grandes familles féodales7. La légende trojano-bretonne acquit ainsi une sorte de consécration officielle dans le duché, fondant une tradition des origines considérée comme historique. Après la Guerre de Succession et, à la fin du xve siècle, quand l’indépendance des « ducs souverains » se trouva de plus en plus menacée par un Louis XI ou un Charles VIII, elle fut diffusée par les historiographes ducaux, l’Anonyme du Chronicon Briocense, Le Baud et Bouchart. Ces chroniqueurs proches des ducs se firent alors un devoir de produire un discours résolument nationaliste prouvant que le duché était antérieur au royaume de France et que les Bretons possédaient des origines propres.

La langue bretonne, du « curvum graecum »

Il faut aussi, dans cette représentation identitaire prônée par les élites politiques et culturelles, souligner l’importance accordée à la langue bretonne ; du xiie au xvie siècle, elle fut considérée comme étant du « troyen », témoignant par là des origines antiques de la Bretagne. Geoffroy de Monmouth l’expliquait ainsi :

« Brutus, pour perpétuer sa mémoire, donna alors son nom à l’île de Bretagne et appela ses compagnons les Bretons. Un peu plus tard, la langue de ce peuple, primitivement appelée langue troyenne ou langue grecque dérivée, devint la langue bretonne8. »

L’assimilation de la langue troyenne au grecs’expliquait par le long séjour en Grèce des Troyens de Brutus. Il était habile et politique pour Geoffroy de faire dériver ce troyen inconnu d’un idiome connu. D’où l’appellation de « curvum graecum », de « grec déformé » qu’il lui donna. Montrer les affinités du breton avec le grec – langue mieux connue à partir du xiie siècle – lui donnait du prestige.

Un trait mentionné dans certains manuscrits mérite considération : Conan Mériadec voulant empêcher toute contamination entre le sang breton et le sang gaulois aurait, à cette fin, fait couper la langue aux femmes d’Armorique « de peur que, par elles, la langue bretonne ne fût changée ».

Même si, déjà à cette époque, les ducs ne parlaient plus breton, même si la langue bretonne n’était pas utilisée par l’administration ducale, elle devait à sa prétendue « trojanité » d’être, à une époque où la langue disait la nationalité, la marque originelle d’un peuple dissemblable des Français.

Ainsi, pendant les derniers siècles du Moyen Âge, l’ancestralité trojano-latine conféra à la nation bretonne un passé prestigieux dont la romanité s’était imposée comme essentielle dès le ixe siècle. Établir un lien historique dès l’Antiquité entre la Bretagne et la capitale de l’Empire et de la Chrétienté, c’était ancrer son histoire, sa culture, dans le sillage du modèle romain, symbole de civilisation supérieure s’opposant aux Barbares. Ce double lignage inventé pour les élites culturelles et politiques était donc un atout civilisateur et anoblissant.

Conan Mériadec s’inscrivait davantage dans la réalité féodale des siècles suivants, quand se nouaient d’autres enjeux politiques et culturels. Face au roi de France ou aux autres pouvoirs féodaux, cet autre héros fondateur était une représentation identitaire convenant mieux à la noblesse bretonne : il affirmait la spécificité ethnique et l’autonomie politique des Bretons. C’était afficher une culture de la singularité, voire de l’exclusion. Il est à noter que la langue bretonne figura avec éclat dans l’héritage revendiqué.

Deuxième mythe : les Gaulois venus d’Orient

L’Humanisme et la Réforme provoquèrent la rupture avec les origines troyennes. Mais le processus de construction historiographique relatif aux origines des peuples ne s’interrompit pas pour autant au xvie siècle. La constitution d’États-Nations modernes imposait de nouveaux ancêtres fondateurs. Nombreux furent, au cours de ce siècle, les historiens français et bretons qui, rejetant les Troyens, intronisèrent Gaulois et Celtes en adoptant la thématique antérieure qui déclinait ancestralité, territoire/patrie et langue ; ce faisant ils affichèrent un fort sentiment national, voire nationaliste.

Le choix d’ancêtres gaulois fut le fait de parlementaires et d’historiens humanistes qui avaient lu avec un sens politique intéressé les auteurs antiques, César, Tacite, Tite-Live, Diodore de Sicile, Strabon, etc., dont certains venaient d’être nouvellement édités par les humanistes italiens. Ils y découvrirent les exploits guerriers des Gaulois, leurs richesses, leur science, leurs mœurs politiques, leur religion, leur culture. Il leur sembla évident que ces hommes qui avaient occupé le territoire de la Gaule avant la colonisation romaine étaient les véritables ancêtres du pays.

Le questionnement religieux entamé par la Réforme vouée à l’exégèse des textes bibliques, établit que le berceau de l’humanité ne se situait plus du côté de Troie, mais du côté de Jérusalem ou du mont Ararat. On s’interrogea sur les premiers ascendants des Gaulois. Jean Lemaire de Belges, l’auteur quelque peu extravagant des Illustrations de Gaule et singularitez de Troye (1509) fit remonter les rois gaulois à Noé. Il afficha leur ancrage biblique dans une généalogie allant de Japhet, « seigneur de toute Europe », jusqu’à Francus, « Prince Troyen [ayant] regné es Gaules » ! Cette construction française n’était pas dénuée d’arrières pensées politiques et idéologiques ; elle voulait prouver la « primogeniture » de la « gent gallicque », c’est-à-dire prouver que les Français étaient le premier peuple, le plus ancien et « le plus spirituel du monde », leur supériorité intellectuelle et culturelle étant héritée des druides qui leur avaient apporté les lettres et les arts.

Le mythe gaulois en Bretagne

Cette représentation identitaire française qui récupérait les Gaulois, irrita profondément le magistrat breton Bertrand d’Argentré (1519-1590) qui écrivit son Histoire de Bretagne (1582), dans une surenchère idéologique et polémique : il voulut prouver que seuls les Bretons pouvaient revendiquer des origines gauloises ; aussi lui fallut-il détruire la théorie de leurs origines troyennes ainsi que celle de leurs origines insulaires.

La fable de Gomer, un petit-fils de Noé, qui disait l’origine des Gaulois s’était imposée vers le milieu du siècle ; il la reprit. S’appuyant d’une part sur « Iosephus Historien Iuif » qui affirmait qu’après le Déluge, « sortit de Iapheth Comerus Gallus, dont (d’où) sortirent les Gaulois », et d’autre part sur Parthénius et Ammien Marcellin, il accrédita la fable du « grand Hercule de Lybie » qui, passant par les Gaules pour aller faire la guerre à Gerion, en Espagne, « vint veoir & saluer le Roy des Gaules Britannus, lequel avoit une fille appellee Celtine » ou « Celto » qui tomba amoureuse du beau visiteur. De « ceste conionction sortit un fils qui s’appela Celtes, dont [étaient] venus les Celtes ». Celtes eut un frère Galathes qui donna son nom aux Gaulois.

Ces personnages mythiques historicisés, Comerus Gallus, Celtes et Galathes permettaient à D’Argentré de réfuter les origines insulaires des Bretons et de démontrer que les Gaulois étaient installés sur le sol armoricain depuis la plus haute antiquité. Il trouva mention dans les textes antiques, de la Britannia « en l’an 4856 du Monde » ! Ce terme ne provenait ni de Brutus « ni du nom du Roy Britannus », mais de nombreuses pierres et marbres, datant des « temps précédents d’Ælius Pertinax Empereur », qui portaient chacune une inscription où étaient « engravés » les mots de « BRITTONUM ». L’épigraphie donnait du poids à son argumentation ! Quant au peuplement de l’île, il était évident pour lui, que c’étaient les hommes du continent qui, après le Déluge, y « estoient passez de la terre ferme ».

D’Argentré consolida ces arguments pseudo-historiques par des preuves linguistiques ; pour lui la langue bretonne était du « vray et naturel Gaulois de Bretaigne » et non du « curvum graecum », comme on l’écrivait depuis Geoffroy de Monmouth. L’identité entre les deux langues découlait de la comparaison entre certains termes gaulois, dont parlaient les textes anciens, et ceux qu’il remarqua dans la langue parlée de Bretagne. Tels mark, cheval, armorica (Ar+mor), ker-, ville, et coet, bois, etc. Ces explications linguistiques souvent pertinentes montrent un D’Argentré obnubilé par la nécessité de couper tout lien ombilical avec les Bretons insulaires : la Bretagne était gauloise depuis toujours, et ne devait rien aux ancêtres de l’île.

Ainsi, à la fin du siècle qui vit le rattachement de la Bretagne à la France, la péninsule armoricaine qui prenait pour la première fois conscience de son héritage linguistique gaulois, se vit attribuer un destin : devenir un conservatoire des antiquités gauloises et celtiques.

Dom Pezron et la celtomanie

Cette première construction historiographique gauloise fut reprise avec éclat au début du xviiie siècle, avant que ne se cristallisât, dans les années 1730, le débat politico-idéologique entre le comte de Boulainvilliers et l’abbé Du Bos sur les origines de la nation française. Le premier, en établissant notamment la supériorité de la noblesse franque « race victorieuse et dominatrice » sur les roturiers, descendants des Gallo-Romains vaincus et assujettis, rejetait la thèse des origines gauloises héritée du xvie siècle.

Dès 1703, le cistercien breton, dom Pezron,aborda la question dans Antiquité de la nation et de la langue des Celtes autrement appelez Gaulois qui fut une référence bibliographique majeure au xviiie siècle. Il y démontrait que les Gaulois se rattachaient à la Genèse par Gomer et, par les Galates et les Scythes, aux peuples les plus antiques et les plus connus d’Europe. Ces Celtes-Gaulois qu’il découvrit au pied du Caucase, là où l’arche de Noé avait touché terre, étaient venus de « haute Asie ». Ces peuples, apparentés aux Titans s’étaient finalement fixés « entre l’Océan & le Rhin, entre les Alpes & les Pyrénées » ; ils étaient les ancêtres de la nation française et la Bretagne en fournissait des preuves linguistiques.

Pour lui, la « langue Celtique ou Bretonne » parlée « dans les Gaules du temps de César » – « conservée de nos jours dans nôtre Bretagne », soulignait-il avec fierté –, était la relique des temps antiques. Elle avait des affinités « visibles » avec la langue hébraïque, ce qui conférait aux Bretons une filiation orientale et sacrée. Déclaré langue-mère, le « celto-breton » – doté par notre cistercien de ressources étymologiques « illimitées » – expliquait le grec, le latin et l’allemand ! Une celtomanie aberrante, étymologico-maniaque, était lancée.

En 1740, dans son Histoire des Celtes, Simon Pelloutier (1694-1757) établit lui aussi l’origine des Celtes en Orient, du côté de la Mer Noire. Son livre devint une bible du celtisme.

À la fin du siècle, relayant et amplifiant les thèses de dom Pezron, La Tour d’Auvergne peignait, dans Origines gauloises (1801, première version 1792), « les Bretons Armoriques comme les vrais descendans des anciens Celtes dans le continent de l’Europe ». Il établit même des rapprochements ethnologiques entre les paysans de son pays « derniers rejetons des Gaulois » et les Scythes de l’Antiquité : « cheveux longs et flottans sur les épaules », pieds nus dans leurs sabots, portant « sac’h », « manteau qui couvrait les épaules », « bragou », « hauts-de-chausses très amples » et « pen bas », « massue que [les Bretons] maniaient avec une singulière dextérité ». Druides et bardes étaient également ressuscités dans cet imaginaire mythique.

Mais l’atout le plus considérable de ce peuple paysan, héritier des Gaulois, était le breton, cette langue « pure et sans tache », conservée depuis vingt siècles, où se cachaient « [ses] origines et [ses] antiquités » !

C’est ainsi qu’à la fin du siècle des Lumières, les Bretons purent croire en des ancêtres orientaux ; certains traits culturels inchangés témoignaient de leur authenticité celtique. Le xixe siècle celtomane cultiva le mythe, y puisant une conscience de soi dynamique. Tel Brizeux qui, dans son épopée en douze chants, Les Bretons (1845), situa leur origine du côté de Byzance et évoqua leur périple vers l’Occident :

« Titans, Celtes, Bretons, de ruine en ruine

Comment donc remonter jusqu’à votre origine,

Race des premiers jours ? […] peuple rejeté

Loin de la Corne-d’or, le Pays de l’Été

Où Byzance florit plus tard riche et fameuse… » (III, 25-34)

Un questionnement d’époque : le patrimoine monumental…

Directement lié aux recherches menées sur les Celtes, se précisa, au cours du xviiie siècle, un questionnement sur l’origine des monuments et des vestiges anciens de la province. Mais si les volumineuses Histoire de Bretagne (1707) de dom Lobineau et de dom Morice (1742 à 1750) montrent que l’historiographie bretonne était entrée dans l’ère de l’histoire critique, les publications sur les monuments mégalithiques dévoilent, tout au long du siècle, comme encore bien avant dans le xixe siècle, un recours au « fabuleux », même si certaines révèlent une démarche historienne et une réelle intelligence critique.

À l’interrogation sur les peuples qui avaient mis en place dolmens et menhirs, lettrés et antiquaires, trop souvent gagnés par une celtomanie mystificatrice, eurent tendance à attribuer aux Gaulois/Celtes, qu’ils tenaient pour le peuple le plus ancien de la terre, les monuments du Néolithique et toutes les antiquités pré-romaines.

Monuments romains ou celtiques ?

L’ouvrage de Bernard de Montfaucon, L’Antiquité expliquée et représentée en figures (1719 et 1724), avait ouvert le siècle enprésentant un travail érudit et novateur, notamment par les reproductions de monuments, de sculptures, d’inscriptions de la Gaule. À Landévennec, dom Le Pelletier, manifesta son admiration de la « savantise » parisienne et lui en réclama « quelques belles tailles douces ». Toutefois, en Bretagne, les antiquaires aboutirent à des conclusions disparates.

En 1721, Boureau-Deslandes, membre de l’Académie des sciences et commissaire de la marine, qui décrivit pour la première fois les mégalithes d’Erdeven (56) – qu’il nomma Liehaven ou Leekaven – y vit des « arrangements singuliers de pierres » datant du Déluge.

En 1755, dans les Recherches sur les antiquités de Vannes, Le Royer de La Sauvagère prétendit que les alignements de Carnac étaient les restes d’un camp romain, les tentes « s’appuyant contre cette espèce de muraille pour se garantir contre les coups de vent violents ». Cependant, cet ingénieur en chef du roi au Port-Louis, avait bien mesuré les files et décompté les menhirs ; le plan qu’il en a établi est correct, bien détaillé. Était-ce la dénomination de « Camp de César » que dom Morice mentionna, dans son Histoire de Bretagne (1750), mais sans les localiser, qui abusa ce lecteur du De bello gallico ?

Le président de Robien (1698-1756) – qui visita Carnac et Locmariaquer de 1727 à 1737, et en a laissé quelques dessins –, fut en avance sur son temps : il voyait dans les tumulus d’« anciens tombeaux », mais il tenait les menhirs pour des monuments gaulois armoricains, hésitant toutefois entre « un cimetière » et « un champ de bataille ».

L’ingénieur géographe J.-B. Ogée17, tint à l’interprétation militaire et romaine de La Sauvagère, mais il publia, en annexe, une longue dissertation de F. de Pommereul qui y voyait « un élément du culte des aïeux celtes ».

À la fin du siècle, La Tour d’Auvergne revendiqua les dolmens comme des monuments spécifiques du monde celte, et contribua à lancer la terminologie bretonne désignant les monuments mégalithiques : on les « appelle dans notre langue dolmin, expliqua-t-il. Il en existe un grand nombre de la même forme, et connus sous la même dénomination, dans l’île de Man, dans le pays de Galles, en Angleterre, et dans l’île d’Anglesey ». Et il ajoutait : « Ces monuments, si l’on s’en rapporte aux traditions consacrées de toute antiquité dans les îles anglaises, sont incontestablement attribués aux Druides. »

Quant aux alignements de Carnac, il conjectura que c’était un sanctuaire gaulois. Il pensait qu’ils avaient été choisis « par les Druides de l’Armorique et par ceux de l’île Britannique, pour leur réunion commune et pour leurs assemblées générales ». Il ne pouvait s’empêcher de penser que la « chaire grossièrement taillée dans le vif de ces énormes blocs » ne servît de « siège au pontife ou chef des Druides ».

J. Cambry, le fondateur de l’Académie celtique, voyait lui dans les menhirs de Carnac un immense temple celtique ; dans les planches de son livre Monuments celtiques, ou recherches sur le culte des pierres (1805), il leur donna une dimension démesurée.

Cependant le comte de Caylus (1692-1765), membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres où il développa l’archéologie gauloise, fit preuve d’une plus juste intelligence du contexte et ne céda pas à la mode celtomane. Son Recueil d’antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises, publié de 1752 à 1767, manifestait un intérêt pour les monuments gaulois et les antiquités nationales. Il s’intéressa à Gergovie, à l’emplacement de la bataille, aux fouilles qui y furent faites. Il reproduisit des médailles gauloises tout en déclarant – réflexion étonnante ! – qu’elles ne pouvaient véritablement « instruire » sur leur histoire. Quant aux dolmens de Bretagne qu’il connaissait par des cartes et des dessins expédiés par le président de Robien et La Sauvagère, ce précurseur perspicace refusa de les attribuer aux anciens Gaulois. Il leur conférait une antiquité « d’autant plus reculée, que du temps des Romains la trace en était perdue ». Il fut le premier à les attribuer à un peuple antérieur aux Gaulois.

Phénicomanie contre celtomanie

Mais, malgré les hypothèses novatrices de Caylus, l’historiographie bretonne de la première moitié du xixe siècle resta très marquée par la celtomanie. L’Académie celtique, créée à Paris en 1805, contribua à l’entretenir. On qualifia longtemps encore les mégalithes de « druidiques » ou de « celtiques ». On disputa davantage sur les textes antiques qu’on n’étudia les monuments.

Maudet de Penhoët : La Vénus de Quinipily, une statue phénicienne ?

L’engouement celtique fut cependant momentanément perturbé par la théorie des origines phéniciennes des Bretons d’Armand Maudet de Penhouët (1764-1839). Cet officier de marine écrivit plusieurs ouvrages et mémoires sur les alignements de Carnac qu’il interprétait, en 1805, dans son Essai sur des monuments armoricains, comme des pierres funéraires ou commémoratives, puis vingt ans après, en 1826, comme une sorte de vaste zodiaque serpentiforme, lieu de culte du serpent, symbole du soleil ; il avait été frappé, à la suite des ophiolâtres anglais, Stukeley et Deane, par le caractère sinueux et ondulant des files de menhirs.

Mais la thèse la plus nouvelle que Penhouët soutint était qu’il fallait chercher « la véritable origine, l’origine primitive des Armoricains, nos ancêtres, dans l’établissement d’une colonie asiatique sur nos côtes, précisément sur le territoire même qu’occupèrent les anciens Vénètes, et chez les peuples qui vécurent à l’extrémité de notre péninsule ». Un monument en témoignait : la Vénus de Quinipily (près de Baud, Morbihan).

L’égyptomanie était à la mode à la fin du xviiie siècle et sous l’Empire. En 1807, dans un mémoire à la Société académique de Nantes, Penhouët attribua une origine égyptienne à la statue de Quinipily. Il alla la voir en 1810. Et, dans les Antiquités égyptiennes dans le département du Morbihan, il fit l’histoire des péripéties subies par la statue depuis le xviie siècle et développa sa thèse.

L’ouvrage était dédié « Aux mânes du Comte de Caylus » ; une planche de son Recueil d’antiquités l’avait éclairé : « Une Isis ayant devant elle un coffre au bassin semblable à celui que j’avais sous les yeux ; ce fut pour moi un trait de lumière. » Après la lecture de l’Histoire de l’Art chez les Égyptiens de Winkelman, il fut persuadé que la statue offrait « les mêmes marques caractéristiques du style ancien des Égyptiens ». Plutarque lui fit comprendre le caractère funéraire de la statue, Isis pleurait sur le tombeau d’Osiris. Notant les dimensions du bassin – « semblables » à celles de « la grande Pyramide » –, le caractère colossal de la statue, l’étole de la déesse « qui se retrouve sur les statues égyptiennes », et brandissant, pour finir, un courrier du maire de Baud qui écrivait que la statue avait été trouvée à Bieuzy, c’est-à-dire « B-Isi, Bée Isi » « tombe d’Isis » – « Bé » signifiant « tombe » en breton ! –, il estimait avoir accumulé toutes les preuves irréfutables d’une interprétation solide. Il n’y eut que l’inscription sur le bandeau qui le fit hésiter20. Fallait-il lire LIT ou TIT ? Pouvait-on le rapprocher de l’ITE (missa est) des catholiques ?

Deux critiques combattirent l’attribution de la Vénus de Quinipily aux Phéniciens, le sarcastique Mahé (1760-1831), fondateur et premier président de la Société Polymathique du Morbihan créée en 1826, qui l’attribua aux Vénètes, en leur reprochant d’avoir été de « serviles » adulateurs de César, et le chevalier de Fréminville (1787-1848), qui développa une analyse plus objective.

Cette statue n’était pas une Vénus, écrivit-il, car elle n’avait ni « les attributs ni les attitudes donnés par les anciens à cette déesse » ; il convenait toutefois qu’elle avait « beaucoup d’analogie avec les statues égyptiennes d’Isis » puisqu’elle portait une « espèce d’étole » et était « à peu près nue. » Mais elle n’avait « ni le bonnet égyptien à longs pendans plissés en travers, ni la tunique serrée sur les cuisses et rayée, qui accompagnent toujours les Isis égyptiennes. » De plus, elle n’avait pu être « érigée en Bretagne par des Égyptiens, […] aucun individu de cette mystérieuse nation n’a[vait] jamais mis le pied dans l’Armorique. » D’ailleurs il n’existait pas « le moindre document historique, la tradition la plus légère, la plus vague, qui puisse seulement le faire soupçonner ».

La langue bretonne… phénicienne ?

Persuadé de la pertinence de sa thèse phénicienne, Maudet de Penhouët pensa trouver un argument complémentaire dans la langue bretonne : « Il me paraît constant que la langue armoricaine nous vient du Levant », écrivait-il, en 1814, dans ses Recherches historiques sur la Bretagne, […] « l’origine des Armoricains remonte à des colonies phéniciennes fondées sur nos côtes23 ». Sa démonstration prenait appui, d’une part, sur les thèses de Samuel Bochart qui, dans Géographie sacrée (1646), se référait au phénicien pour expliquer le gaulois – entre autre le vocabulaire militaire et les toponymes – ; par exemple le mot Britannia s’expliquait par le phénicien bratannac (dans Bochart barat anac, terre abondante en étain !). D’autre part, un extrait de Plaute lui permit de comparer le punique et le breton, ce lui fut un début de preuve.

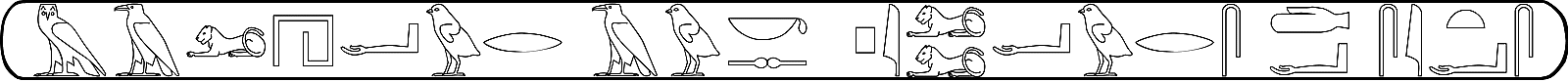

Cette hypothèse était également partagée par Miorcec de Kerdanet. En 1818, il argumenta dans ce sens : « L’alphabet armoricain paraît nous venir des Tartésiens ou Phéniciens de Cadix dont la coutume, selon Avienus, était de commercer sur les côtes de la Basse-Bretagne25. » C’était parce que cet alphabet armoricain avait « emprunté quelques-uns de ses caractères » à « l’ancien Alphabet grec » – celui-ci, comme le savait tout érudit de l’époque, avait été apporté par Cadmos, le fondateur de Thèbes, « de Phénicie en Grèce, l’an du monde 2550 » – qu’on pouvait entrevoir une relation, voire une migration, entre la Phénicie et l’Armorique !

Le Gonidec et Mahé qui tenaient ferme aux origines celtiques du breton critiquèrent les hypothèses de Penhouët. Le Gonidec pensait qu’il fallait accorder une antériorité de migration aux Celtes sur les Phéniciens. Mahé plaça en tête de son Essai une comparaison linguistique entre breton et gaulois, argument ad hominem qui coupait court à toute polémique …

Au regard des méthodes d’analyse historique et archéologique modernes, ces constructions historiographiques qui, pendant un millénaire, ont inscrit les Troyens, les Phéniciens, les Gaulois, les Celtes et les Romains aux origines de la Bretagne, sont irrecevables. Le légendaire troyen, inspiré par le modèle latin, est un ingénieux montage, produit d’un imaginaire littéraire. Bien qu’ayant fait appel à des documents historiques souvent essentiels, les constructions des siècles postérieurs ont plus extrapolé le témoignage des sources dans un mythique discours légitimant les problématiques de leur époque qu’elles n’ont reconnu les bornes au-delà desquelles l’historien ne pouvait aller.

Quelle fut la fonction de ces discours historiographiques ? Les premiers récits médiévaux, peu soucieux d’historicité, ont permis à l’élite politique et culturelle, dès le Moyen Âge, d’inscrire les racines de la Bretagne et les débuts de son histoire dans un espace géographique bien déterminé, celui de l’antique monde gréco-latin et de la Genèse. En fixant une mémoire troyenne intrinsèquement liée au mythe romain, clercs et chroniqueurs fixaient un commencement à l’histoire de la nation bretonne ; cette construction leur permettait de revendiquer pour elle une illustre antiquité qu’ils firent connaître, dans le mode prestigieux, aux autres nations européennes. Elle correspond à la période féodale ; elle s’est bâtie dans l’entourage des ducs et de quelques lignages qui prétendaient à la couronne, pour affirmer leur légitimité dynastique et leur prééminence politique. Elle disparut avec les couches sociales qui l’avaient conçue et portée.

Cette fabrication mémorielle médiévale qui a prôné des ancêtres trojano-romains provenant de la Méditerranée proche orientale correspond au premier temps de l’historiographie bretonne des origines. Le second correspond à un autre développement historiographique des origines, cette fois gauloises/celtiques, élaborée après le Traité d’Union de 1532. Il n’en affirmait pas moins l’antique ancestralité orientale des Bretons, mais non commandité par des responsables politiques, il s’ingénia à justifier l’héritage celtique de ce peuple, en faisant valoir son originalité linguistique, son patrimoine monumental nouvellement reconnu – quoique faussement attribué – certains de ses rituels inexpliqués et ses pratiques culturelles spécifiques. Les érudits du xviiie siècle jouèrent un rôle décisif dans la prise de conscience de cette singularité bretonne qui a stimulé une quête mémorielle qui dure encore. À noter toutefois que ces fabrications savantes n’ont guère nourri l’imaginaire populaire.

Cette élaboration mythique reprise, développée, pendant des siècles, révèle la prégnance de la culture antique dans l’imaginaire des érudits ; elle a fourni les cadres conceptuels dans lesquels s’est perpétrée l’invention des origines des Bretons. Les récits des navigations aventureuses, épiques, des Pythéas, Ulysse, Énée, Brutus, dont certaines s’achevaient dans la constitution de royaumes nouveaux, ont sans doute, pendant des siècles, fasciné clercs, collégiens et lettrés. Certes ces errances maritimes ont pu faire croire à des échanges anciens entre la Méditerranée orientale et l’Occident. Toutefois, cet imaginaire littéraire ne suffit pas à établir la trace de rapports commerciaux, culturels, politiques, historiques, que nous connaissons peu et mal, entre les premiers peuples d’Armorique et les civilisations brillantes du Proche Orient. Il reste aux recherches archéologiques d’aujourd’hui et de demain à apporter des lumières plus précises, non sur les origines des Bretons, mais sur leur première histoire.